岡っ引きの装備と象徴:十手とは何だったのか?

十手の役割と意味

岡っ引きといえば、腰に差した「十手(じって)」が印象的ですよね。この十手は単なる武器ではなく、岡っ引きとしての身分や役割を象徴する重要なアイテムでした。形状は金属製で、短めの棒に横木がついたシンプルなものですが、その存在感は抜群です。

十手は、犯人を傷つけることなく制圧するための道具でした。横木を使って相手の刀を受け流したり、手首を引っかけて取り押さえるなどの用途があったのです。また、この十手を所持できるのは、奉行所から特別に任命された者だけ。つまり、十手を持つこと自体が「公的な任務にあたる者」という証だったのです。

町の人たちにとっても、十手は「お上の代理人」が来たというサインでした。そのため、岡っ引きが十手を手に登場すれば、町には緊張感が走り、自然と人々が道を空けたとも言われています。

十手の使い方と工夫

岡っ引きたちは、十手の使い方にも工夫を凝らしていました。たとえば、金属製の部分を光らせることで、犯人に心理的なプレッシャーを与えるテクニックもあったそうです。さらには、目立つように派手な装飾を施すことで、威厳を保っていたとも言われます。

また、十手を見せるだけで相手が観念することもあったため、実際に使う機会はそれほど多くなかったとも言われます。まさに「見せる武器」としての役割が大きかったのです。

岡っ引きを取り巻く町の人々との関係性

情報提供者としての町人たち

岡っ引きの仕事は、町人の協力があってこそ成り立っていました。当時の江戸の町はコミュニティが非常に密接で、「誰がどこで何をしているか」を町中が把握しているような世界でした。その情報網を活かして、岡っ引きは人々から小さな噂話や異変の兆しを聞き出していたのです。

とくに、豆腐屋さんや行商人など、町を行き来する商売人たちは“生きた情報源”として重宝されていました。岡っ引きはそうした町人たちと良好な関係を築き、日々の会話の中から捜査のヒントを得ていたのです。

恐れと信頼が共存する存在

一方で、岡っ引きは犯罪者だけでなく、一般の町人からも一定の“恐れ”を持たれていました。というのも、彼らは町の秩序を守る立場であると同時に、奉行所と密接に関わる存在でもあったからです。ちょっとしたトラブルや揉め事も、岡っ引きが出てくれば奉行所に伝わる可能性があり、自然と人々は慎重になったとも言われます。

ただし、岡っ引き自身が町の出身であることが多く、「身近な存在」であることもまた事実。人情に厚く、庶民の声に耳を傾けてくれる岡っ引きは、多くの人から慕われていたのです。

岡っ引きが扱った代表的な事件

「火付け盗賊改」との関わり

江戸時代の治安において、とくに深刻だったのが放火や盗賊事件でした。火事が起きれば木造建築の町は一気に焼け落ち、多くの人の生活が奪われます。そのため、これらの事件は「火付け盗賊改(ひつけとうぞくあらため)」と呼ばれる特別な捜査組織が取り締まっていました。

岡っ引きは、この火付け盗賊改の下で活動することもありました。たとえば、史料に登場する火付け盗賊集団の動向を探る際には、町に潜伏して情報を集める役割を担っていたのです。大規模な事件になると、岡っ引きたちは複数人で協力して包囲や張り込みを行うなど、連携した行動が求められました。

身近な事件にも対応

もちろん、岡っ引きが扱う事件は大規模なものばかりではありませんでした。近所の揉め事、迷子の捜索、盗みの疑いなど、日常的なトラブルも彼らの守備範囲。時には、事件というより「ご近所トラブルの相談役」のような役割を果たしていたこともあります。

庶民の目線で物事を捉え、柔軟に対応できる岡っ引きは、まさに「地域に根ざしたトラブル対応のプロ」だったのです。

岡っ引きと女性の関わり

岡っ引きの妻や家族

岡っ引きの活動は過酷で、危険と隣り合わせ。そのため、家庭を持つ者にとっては大きな負担もあったと考えられます。史料によると、岡っ引きの妻は夫の活動を支えながら、家庭を守る役割を担っていたようです。

また、岡っ引きが留守の間、家族が町人たちとの関係を築き、情報をまとめる手助けをしていたケースもあったといわれます。つまり、家族ぐるみで地域社会に貢献していたというわけです。

女性の岡っ引きはいたの?

歴史的な記録を見る限り、岡っ引きは基本的に男性が担っていた役割でした。ただし、女性が情報提供者として活動していた例もあるようです。町に詳しい女性たちは、さまざまな人間模様を把握しており、事件解決の手がかりを提供する“影の協力者”だった可能性もあります。

また、岡っ引きの妻が非公式に情報収集を行い、夫に伝えるといった形で捜査に関与していた事例もあったと考えられています。表に出ることは少なくても、女性たちの知恵と感性が岡っ引きの活動を支えていたのです。

岡っ引きの“現場力”が示す知恵と工夫

トラブルを未然に防ぐ知恵

岡っ引きは、事件が起きてから動くのではなく、「起きそうな雰囲気」を察知して未然に防ぐという対応力にも優れていました。たとえば、普段と違う人の動き、よそ者の出入り、商売人の表情の変化など、些細な変化を見逃さず「何かがおかしい」と気づく力が必要だったのです。

こうした「現場感覚」は一朝一夕には身につきません。日頃から町を歩き、人と会話し、観察することでしか培えないスキルでした。まさに、“人と町を知るプロフェッショナル”だったのです。

道具や装束にも工夫があった

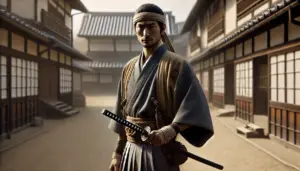

岡っ引きの服装は、目立ちすぎず、かといって普通すぎない絶妙なバランスが求められました。町の人々に溶け込むために、流行を取り入れた町人風の着物を着ることもあれば、捕物の際には動きやすい装束に着替えるなど、状況に応じた工夫があったようです。

また、情報を記録するための小さな帳面や、簡単な道具を常に携帯していたといわれます。捜査に必要な情報やメモをこまめに取り、同心への報告に備えていたのです。今でいう“現場ノート”のような役割ですね。

岡っ引きに学ぶ「地域の目」としてのあり方

見守りと抑止の効果

岡っ引きは、常に町を歩き回り、人々と触れ合うことで自然と「見守り役」としての存在感を放っていました。それだけで、町に“安心感”が生まれ、軽犯罪の抑止にもつながっていたのです。

現代でいうと、地域の防犯パトロールや子どもの見守り活動に近い役割ですね。制服やバッジを身につけた人が通りを歩いているだけでも、防犯意識は大きく変わります。これは、江戸時代の岡っ引きにも通じる考え方です。

町を知り、人を知る力

岡っ引きの強みは、「この町のことならあの人に聞けばわかる」と思われる信頼感でした。町人たちと普段から信頼関係を築いていたからこそ、いざというときに本音の情報を得られるのです。

そのため、岡っ引きにとっては人と接する力、空気を読む力、気配を察する力が非常に重要でした。これは、現代の地域リーダーやコミュニティ活動にも共通するスキルですよね。

岡っ引きの精神を現代に活かすには?

ボランティア活動や地域見守りの原点

現代における“岡っ引きの精神”は、防犯ボランティアや地域パトロールに引き継がれています。たとえば、放課後の子ども見守り活動や、夜間の見回り隊などがその代表例。これらの活動はまさに「自分たちの町は自分たちで守る」という考え方に基づいています。

岡っ引きのように、特別な資格や装備があるわけではなくても、町の安全に貢献できるのは素敵なことですね。

“顔の見える関係”の大切さ

岡っ引きの時代も今も、結局のところ「人と人との信頼」が最大の防犯力です。SNSやネットが普及した今だからこそ、顔を合わせて話す関係や、ちょっとした声かけが地域の安心感につながります。

「最近、あの家の様子が変だな」「いつも挨拶してくれる子が今日は見かけないな」──そんな小さな気づきが、大きなトラブルを防ぐきっかけになることも。岡っ引きが町を歩いていたように、現代の私たちも、少しだけ町を意識して歩いてみるのもいいかもしれません。

岡っ引きにまつわる豆知識&トリビア

- 十手の素材は、鉄や真鍮など。軽くて扱いやすく、見た目の威圧感も重視されたそうです。

- 岡っ引きの由来には諸説あり、「御用を“引き受ける”人」から来ているという説もあります。

- 下っ引きの育成には数年単位の修行が必要で、単なる力仕事ではなく、人を見る目を養う訓練が重視されました。

- 岡っ引き専用の隠語や合図も存在し、町中でのやり取りには独自の“暗号”が使われていたとされています。

ポイントまとめ

最後に、今回ご紹介した「岡っ引き」について、要点をわかりやすくまとめてみましょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 岡っ引きとは? | 江戸時代に同心の手先として活動した町人の捜査協力者 |

| 主な仕事 | 犯罪捜査、情報収集、地域見守りなど |

| 象徴的な装備 | 十手(公的な役割の証) |

| 社会的な立場 | 町人でありながら準公的な影響力を持つ存在 |

| 収入形態 | 褒美や謝礼、町人の支援などで成り立つ成果報酬型 |

| 下っ引きとの関係 | 師弟関係を築きながら後継者を育成 |

| 時代劇との関係 | 正義感と人情を兼ね備えた“庶民のヒーロー”として描かれる |

| 現代とのつながり | 防犯ボランティア、地域警察、見守り活動に通じる精神 |

江戸の町を陰で支えた岡っ引きたちの姿には、現代にも通じる「地域の安心を守る力」がありました。歴史の中の人物としてだけでなく、私たちの日常に活かせるヒントがたくさん詰まっています。ぜひ、町を歩くときに少しだけ岡っ引きの目線を意識してみてくださいね。